成语万里

成语是汉语中的瑰宝,凝结了数千年的文化智慧,短短四字往往蕴含深刻的哲理、历史典故或人生经验,它们不仅是语言的精华,更是中华文明的缩影,从“卧薪尝胆”到“画龙点睛”,每一个成语都像一扇窗,透过它,我们可以窥见古人的智慧与时代的变迁。

成语的起源与发展

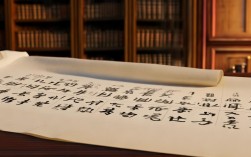

成语的形成经历了漫长的历史过程,最早可追溯至先秦时期的典籍。“守株待兔”出自《韩非子》,讲述一个农夫因偶然捡到撞树而死的兔子,便放弃耕作,终日守在树下等待奇迹再现,最终荒废了田地,这个故事讽刺了不劳而获的侥幸心理,至今仍被广泛引用。

随着时代发展,成语的来源更加多元,有的来自历史事件,如“破釜沉舟”源于项羽在巨鹿之战中下令砸破炊具、沉没船只,以示决一死战的决心;有的出自文学作品,如“青梅竹马”取自李白《长干行》中“郎骑竹马来,绕床弄青梅”的纯真画面;还有的源于民间俗语,如“三个臭皮匠,顶个诸葛亮”,强调集体智慧的力量。

成语的分类与特点

成语可以根据意义、结构或来源进行分类,按意义划分,有褒义成语(如“鞠躬尽瘁”)、贬义成语(如“狐假虎威”)和中性成语(如“水落石出”),按结构划分,常见四字成语占绝大多数,但也有三字(如“莫须有”)、五字(如“快刀斩乱麻”)甚至更长的形式。

成语的特点在于言简意赅。“亡羊补牢”仅用四个字就表达了“出了问题及时补救”的道理,远比长篇大论更易传播,成语具有固定性,不能随意更改字序或替换用词,望梅止渴”不能说成“看梅解渴”,否则就失去了原有的文化内涵。

成语的文化内涵

许多成语承载着特定的文化价值观,一诺千金”强调诚信的重要性,“饮水思源”教导人们不忘根本,“愚公移山”歌颂坚持不懈的精神,这些成语不仅是语言工具,更是道德教育的载体。

成语常与历史人物或典故紧密相连。“完璧归赵”讲述蔺相如智保和氏璧的故事,“草木皆兵”描绘苻坚在淝水之战中的惊慌失措,了解这些背景,不仅能正确使用成语,还能加深对历史的认知。

成语的现代应用

在当代社会,成语依然活跃于日常交流、文学创作甚至商业领域,广告文案常借用成语增强感染力,如某空调品牌用“冷静自如”双关“冷静”与“自如”;新闻报道也常用成语概括事件,如用“峰回路转”形容局势的突然转变。

使用成语需注意语境,误用成语可能导致误解或笑话,比如将“首当其冲”(最先受到攻击)误用作“首先做某事”,或将“差强人意”(勉强满意)误解为“令人不满意”,掌握成语的确切含义至关重要。

如何学习与积累成语

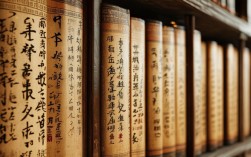

- 阅读经典:古代典籍和诗词是成语的宝库。《论语》《史记》《唐诗三百首》等著作中蕴含着大量成语,通过阅读可以自然习得。

- 结合故事:许多成语背后有生动故事,了解这些故事能帮助记忆,四面楚歌”与项羽的垓下之围相关,情景感极强。

- 日常运用:尝试在写作或对话中使用成语,但需确保用法准确,形容努力时可说“锲而不舍”,而非滥用“殚精竭虑”。

- 工具辅助:成语词典或在线数据库是很好的学习资源,能快速查询释义、出处及例句。

成语的传承与创新

语言是活的,成语也在不断演变,近年来,网络文化催生了一些新生成语,如“喜大普奔”(喜闻乐见、大快人心、普天同庆、奔走相告的缩写)、“人艰不拆”(人生已如此艰难,有些事就不要拆穿),这些创新形式虽非传统,但反映了语言的适应性与时代特色。

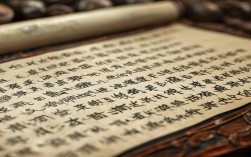

尽管如此,传统成语仍是文化根基,它们穿越时空,将古人的智慧传递给今人,又通过今人的使用焕发新生,正如“薪火相传”一词所喻,成语的传承是文明延续的重要方式。

成语的世界浩瀚如海,从“一叶知秋”的敏锐到“海纳百川”的胸怀,每个成语都是一颗璀璨的明珠,掌握成语,不仅能让语言更加精炼优美,更能让人在潜移默化中汲取中华文化的精髓,无论是“读万卷书”还是“行万里路”,成语始终是照亮思维的一盏明灯。