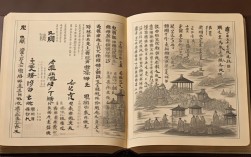

妻字成语的文化内涵与语言智慧

汉语成语是中华文化的瑰宝,凝结了古人的智慧与生活经验,以“妻”字为核心的成语,不仅反映了传统家庭观念,也展现了社会伦理与情感表达,这些成语或褒或贬,或庄或谐,既有对婚姻关系的深刻思考,也有对人性百态的生动描摹。

夫妻关系的理想典范

“贤妻良母”是传统社会对女性的最高赞誉,形容妻子贤惠、母亲慈爱,这一成语体现了家庭和谐的核心要素——女性的品德与付出,与之类似的“夫唱妇随”则强调夫妻同心,妻子支持丈夫的事业与决策,反映了古代“男主外,女主内”的家庭分工。

“糟糠之妻”出自《后汉书》,指贫贱时共患难的妻子,成语“糟糠之妻不下堂”更凸显了对婚姻忠诚的重视,即便富贵显达,也不应抛弃曾经同甘共苦的伴侣,这种道德观念至今仍被推崇,成为婚姻稳定的精神基石。

婚姻中的矛盾与警示

并非所有“妻”字成语都充满温情。“河东狮吼”典出苏轼诗,比喻妻子凶悍泼辣,让丈夫畏惧,这一成语虽带调侃,却也折射出古代男性对女性强势的复杂心态,类似的“悍妻妒妇”则更直白地批评性格强势、善妒的女性,反映了传统性别角色的固化认知。

“停妻再娶”指离婚另娶新欢,多含贬义,暗指对婚姻的不忠,而“妻离子散”则描绘家庭破碎的悲剧,常见于战乱或灾祸背景下,凸显了家庭完整的社会价值。

特殊婚姻形态的成语表达

古代社会存在多元婚姻形式,相关成语亦有趣味。“三妻四妾”形容男子妻妾众多,反映了一夫多妻制的历史现象,而“结发夫妻”特指原配夫妇,因古代婚礼中“结发”象征夫妻一体,这一成语至今仍用于强调婚姻的庄严与唯一性。

“露水夫妻”比喻短暂而不稳定的男女关系,如同晨露转瞬即逝,与之相对的“恩爱夫妻”则描绘感情深厚的伴侣,凸显了婚姻中情感维系的重要性。

成语中的社会伦理与幽默智慧

部分成语借“妻”字传递社会伦理。“杀妻求将”典出战国吴起,为博取信任杀害妻子,后比喻为功名不择手段,这一极端案例成为道德反面教材,警示世人不可因利益牺牲人伦。

“妻儿老小”泛指全家老少,强调家庭责任。“娇妻美妾”则带有世俗欲望色彩,反映部分人对婚姻的物化倾向,而“妻荣夫贵”调侃因妻子显达而丈夫沾光,语言诙谐却暗含对势利心态的讽刺。

现代语境中的演变与思考

随着社会变迁,“妻”字成语的用法也在更新。“妻管严”谐音“气管炎”,幽默形容丈夫惧内现象,消解了传统男性权威的严肃性。“夫妻店”指夫妻共同经营的小生意,凸显了平等协作的现代婚姻模式。

值得注意的是,部分成语如“糟糠之妻”仍被广泛使用,但其内涵已从道德约束转向情感赞美;而“三妻四妾”等则成为历史批判的素材,反映现代人对平等婚姻的追求。

汉语的博大精深,在“妻”字成语中可见一斑,它们不仅是语言符号,更是社会变迁的镜像,从这些成语中,我们既能追溯传统伦理的脉络,也能感受到汉语对人性洞察的精准与深刻,理解这些成语,既是对文化的传承,也是对当下婚姻关系的镜鉴。