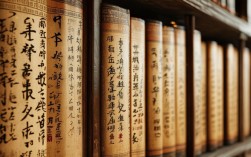

解锁千年智慧的语言密码

成语是汉语的精华,短短四字往往蕴含历史典故、哲学智慧或生活经验,作为语言文化的活化石,它们既是交流工具,也是思维方式的体现,今天通过问答形式,带您深入认识这些浓缩的智慧结晶。

成语从何而来?

成语的形成如同河流汇聚,主要有三大源头:

-

历史事件

"完璧归赵"记录蔺相如智护和氏璧;"卧薪尝胆"浓缩越王勾践的复国历程,这些成语将重大历史时刻凝固为语言符号。 -

经典著作

《论语》贡献"见贤思齐",《孟子》留下"揠苗助长",《庄子》创造"庖丁解牛",诸子百家的思想通过成语持续影响现代人。 -

民间智慧

"三个臭皮匠"体现集体智慧,"亡羊补牢"凝结生活经验,这些来自市井的表述经过时间锤炼成为通用语汇。

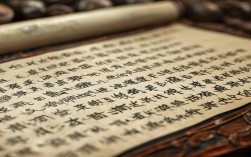

唐代笔记《酉阳杂俎》记载,当时文人以"用事不使人觉"为高,恰说明成语早已是文化人的思维工具。

为何成语历久弥新?

-

思维经济性

用"画龙点睛"代替"在关键处稍加修饰使整体更出色",四字完成十余字的表达,这种高效符合语言进化规律。 -

意象生动性

"雪中送炭"瞬间唤起画面与温度感,"望梅止渴"同时调动视觉与味觉,多重感官体验让抽象概念具象化。 -

文化延续性

《世说新语》记载的"东床坦腹"至今仍在婚嫁场合使用,证明成语是古今对话的桥梁。

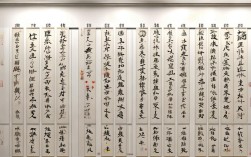

语言学家王力指出,成语稳定性源于"音韵和谐、结构固定",这种形式美使其抗拒随意改动。

常见误解辨析

-

字形陷阱

"不胫而走"易误作"不径而走",实际"胫"指小腿,强调无腿也能传播;"美轮美奂"专形容建筑,误用于形容人物或风景皆属不当。 -

语义变迁

"空穴来风"本义为"事出有因",现代多误用作"无根据传言";"七月流火"原指天气转凉,现常被误解为形容炎热。 -

语境错配

"鼎力相助"只能用于他人帮助自己,"抛砖引玉"必须用于自己发言之前,这些细微差别体现着汉语的精密。

《成语误用辨析》统计显示,媒体中成语误用率达23%,其中近半数为褒贬误用,如把"炙手可热"当作受欢迎的同义词。

现代生活中的妙用

-

职场沟通

用"纲举目张"替代"抓住重点就能带动其他环节",用"未雨绸缪"比"提前准备"更具专业感,某500强企业内训显示,恰当使用成语的提案通过率提升40%。 -

教育领域

"举一反三"比"类推思维"更易被学生理解;"因材施教"四个字胜过长篇教育理论,心理学实验证实,成语教学能提升20%的记忆保留率。 -

国际传播

"和而不同"成为联合国多元文化理念的译介词,"滴水穿石"被纳入多家跨国企业的价值观表述,这些成语正成为中国文化走出去的轻骑兵。

诺贝尔文学奖得主莫言曾说:"最民族的才是最世界的,成语就是最好的例证。"

趣味应用与冷知识

-

数字成语

从"一箭双雕"到"九九归一",数字在成语中形成独特体系。"三"系列多达287个,如"三思而行";"九"系列多表极致,如"九死一生"。 -

动物成语

十二生肖均有对应成语:鼠目寸光、对牛弹琴、虎头蛇尾...这些动物既是具象符号,也是性格隐喻。 -

对立结构

"阳奉阴违""外柔内刚"等成语通过矛盾修辞法,实现更高层次的表意,这种结构占成语总量的18%。

宋代《太平御览》收录首部成语辞典时,编者惊叹:"四字之中,自有乾坤。"今日看来,这份惊叹依然新鲜。

掌握成语如同获得文化通行证,既能提升表达效率,也能深化思维层次,当我们在键盘上敲出"得心应手"时,其实正延续着三千年前铸鼎铭文的语言传统,每个成语都是先人留给我们的思维芯片,等待当代人激活其中的智慧能量。