探秘稀字成语的文化内涵与语言魅力

汉语成语是中华文化瑰宝,其中以"稀"字构成的成语尤为独特。"稀"既可形容事物罕见,又能表达程度浅淡,这类成语往往蕴含着古人对自然、社会的深刻观察,从"物以稀为贵"的价值判断,到"月明星稀"的意境描绘,每一个稀字成语都是语言与智慧的结晶。

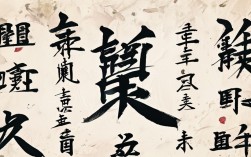

稀字成语的典型代表

"物以稀为贵"直指人类普遍的认知心理,当某种物品数量稀少时,其价值自然提升,这一现象在艺术品收藏、矿产资源等领域尤为明显,司马迁在《史记》中早有"贵出如粪土,贱取如珠玉"的记载,可见古人深谙稀缺性原则。

"月明星稀"出自曹操《短歌行》,描绘夜空明月皎洁时星辰显得稀疏的自然景象,后多比喻杰出人物周围追随者较少,这种以自然现象隐喻社会关系的表达方式,展现了汉语"观物取象"的思维特点。

"路绝人稀"形容地方偏僻荒凉,行人稀少,类似的还有"地广人稀",二者都反映了古代中国对人口分布的认知,元代马致远《天净沙·秋思》中"古道西风瘦马"的意境,正与这类成语描绘的场景相契合。

稀字成语的构词规律

从构词法看,稀字成语多采用"主谓结构"或"并列结构"。"月明星稀"属于典型的主谓结构,"星"为主语,"稀"为谓语;"地广人稀"则是并列结构,前后两个主谓短语并列,这种结构使成语节奏鲜明,朗朗上口。

语义上,"稀"在不同成语中含义略有差异,在"人迹稀少"中表示数量少;在"稀世之宝"中强调罕见;在"稀汤寡水"中则形容浓度低,这种一词多义现象体现了汉语的灵活性。

稀字成语的现代应用

在商业领域,"物以稀为贵"常被用于营销策略,限量版商品、独家发售等营销手段,正是利用消费者对稀缺物品的追求心理,2017年某品牌手机推出限量配色,价格高出普通版30%仍迅速售罄,就是典型案例。

环境保护工作中,"凤毛麟角"这类表示稀有的成语使用频率增高,联合国环境规划署2021年报告显示,全球约有100万物种面临灭绝风险,用"屈指可数"形容某些濒危物种的数量已不夸张。

文学创作中,作家们善用稀字成语营造意境,贾平凹在《秦腔》中写道:"这地方树少,房子也稀",简单一个"稀"字,立刻勾勒出西北农村的苍凉景象。

容易误用的稀字成语

"稀奇古怪"常被误写为"希奇古怪",稀"与"奇"同义复用,都表示罕见、特殊,明代凌蒙初《二刻拍案惊奇》中就有"见些稀奇古怪的事"的用法,证明"稀奇"才是规范写法。

"年近古稀"特指七十岁,源自杜甫"人生七十古来稀"的诗句,有人误用于六十岁左右的长者,这是不准确的,根据国家卫健委数据,我国人均预期寿命已达78.2岁,古稀之年已不再像唐代那样罕见。

稀字成语的文化启示

这些成语折射出中国人特有的思维方式。"物以稀为贵"反映辩证思维,认识到事物价值具有相对性;"月明星稀"体现整体观,注重事物间的关联影响,在全球化时代,这种思维方式对处理文化多样性仍有启发意义。

语言学家王力曾指出:"成语是汉语的活化石。"稀字成语就像一个个文化密码,保存着先人对世界的认知方式,当我们在说"人才稀缺"时,延续的是千百年来对珍贵事物的判断标准;当形容"稀里糊涂"时,保持着汉语生动形象的表达传统。

掌握稀字成语不仅能提升语言表达能力,更能深入理解中国文化精髓,它们如同散落语言星河中的明珠,虽不耀眼夺目,却以独特光芒照亮汉语之美,下次使用这些成语时,或许能多一分对先人智慧的敬意,多一层对语言奥妙的体会。