成语中的真诚之道

成语是中华文化的瑰宝,凝结了古人的智慧与处世哲学,在众多成语中,与“真诚”相关的表达尤为丰富,它们不仅传递了为人处世的准则,更体现了中华民族对真诚品质的推崇,探讨这些成语,不仅能提升语言表达能力,更能从中汲取立身处世的智慧。

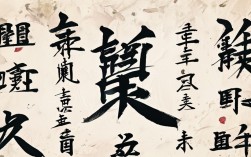

真诚的核心内涵

真诚,即真实诚恳,不虚伪、不做作,古人常用“诚”字表达这一品质,如《中庸》所言:“诚者,天之道也;诚之者,人之道也。”意思是说,真诚是自然规律,而追求真诚则是做人的根本,成语中的真诚往往与信任、坦荡、守信等品质紧密相连,反映了人们对纯粹品格的向往。

“开诚布公”

此成语出自《后汉书》,意为敞开胸怀,公正无私地表达意见,它强调人与人之间应当坦诚相待,不藏私心,在现代社会,无论是职场合作还是人际交往,开诚布公的态度都能减少误解,建立稳固的信任关系。

“肝胆相照”

比喻以真心相见,毫无保留,这个成语常用来形容朋友之间的深厚情谊,强调彼此信任、毫无隐瞒,历史上,许多名臣良将正是因为肝胆相照,才能成就一番事业,如管仲与鲍叔牙的故事便是典范。

“言而有信”

出自《论语》,指说话算数,守信用,真诚不仅体现在言语上,更在于行动,一个人若能言出必行,自然会赢得他人的尊重与信赖。

真诚的实践智慧

真诚并非一味直白,而是需要智慧的表达方式,许多成语揭示了如何在复杂的社会环境中保持真诚,同时避免因过于直率而引发冲突。

“推心置腹”

意为将真心交给对方,形容待人极为诚恳,但真诚的同时,也要注意对象与场合,古人云“交浅言深,君子所戒”,提醒我们真诚需建立在相互了解的基础上,否则可能适得其反。

“光明磊落”

形容胸怀坦荡,行为正直,真诚的人往往行事光明正大,不耍心机,这种品质在竞争激烈的环境中尤为珍贵,能让人在长远发展中立于不败之地。

“表里如一”

指外表与内心一致,不虚伪,现代社会常强调“人设”,但真正能持久赢得认可的,永远是那些表里如一的人,虚伪或许能短暂获利,但唯有真诚才能赢得长久的信任。

真诚的社会价值

真诚不仅是个人修养的体现,更是社会和谐的基石,许多成语揭示了真诚在人际关系、社会治理中的重要作用。

“精诚所至,金石为开”

出自《庄子》,意思是只要真心实意,连金石都能被感动,历史上,刘备三顾茅庐请诸葛亮出山,正是凭借真诚打动了对方,在商业合作、团队管理中,真诚的态度往往能化解矛盾,促成共赢。

“信誓旦旦”

形容誓言诚恳可信,真诚不仅仅是口头承诺,更需要实际行动来印证,孔子曰:“人而无信,不知其可也。”强调信用是立身之本。

“赤诚相待”

意为以最纯粹的心意对待他人,在家庭、友情、爱情中,赤诚相待能化解误会,加深情感,相反,若缺乏真诚,再亲密的关系也可能逐渐疏远。

真诚的现代意义

在信息爆炸的时代,虚假信息、套路营销层出不穷,真诚反而成为稀缺品质,许多成语的智慧依然适用于今天的生活与工作。

“真心实意”

在商业领域,消费者越来越看重品牌的可信度,那些真心实意为用户着想的企业,往往能赢得长期忠诚度,相反,靠欺骗手段获取短期利益的行为,终将被市场淘汰。

“坦诚相见”

在职场中,上下级之间、同事之间若能坦诚沟通,团队效率会大幅提升,谷歌的“心理安全感”研究证明,团队成员敢于表达真实想法时,创新力和执行力更强。

“一诺千金”

现代社会契约精神的核心便是守信,无论是个人承诺还是商业合同,一旦作出,就应尽力履行,失信的成本远高于短期利益,真诚守信才是长远之道。

真诚的成语不仅是语言的精华,更是处世哲学的凝练,从“开诚布公”到“一诺千金”,这些成语跨越千年,依然闪耀着智慧的光芒,在浮躁的现代社会中,重拾真诚的品质,或许能让我们的心灵更加安宁,人际关系更加和谐。