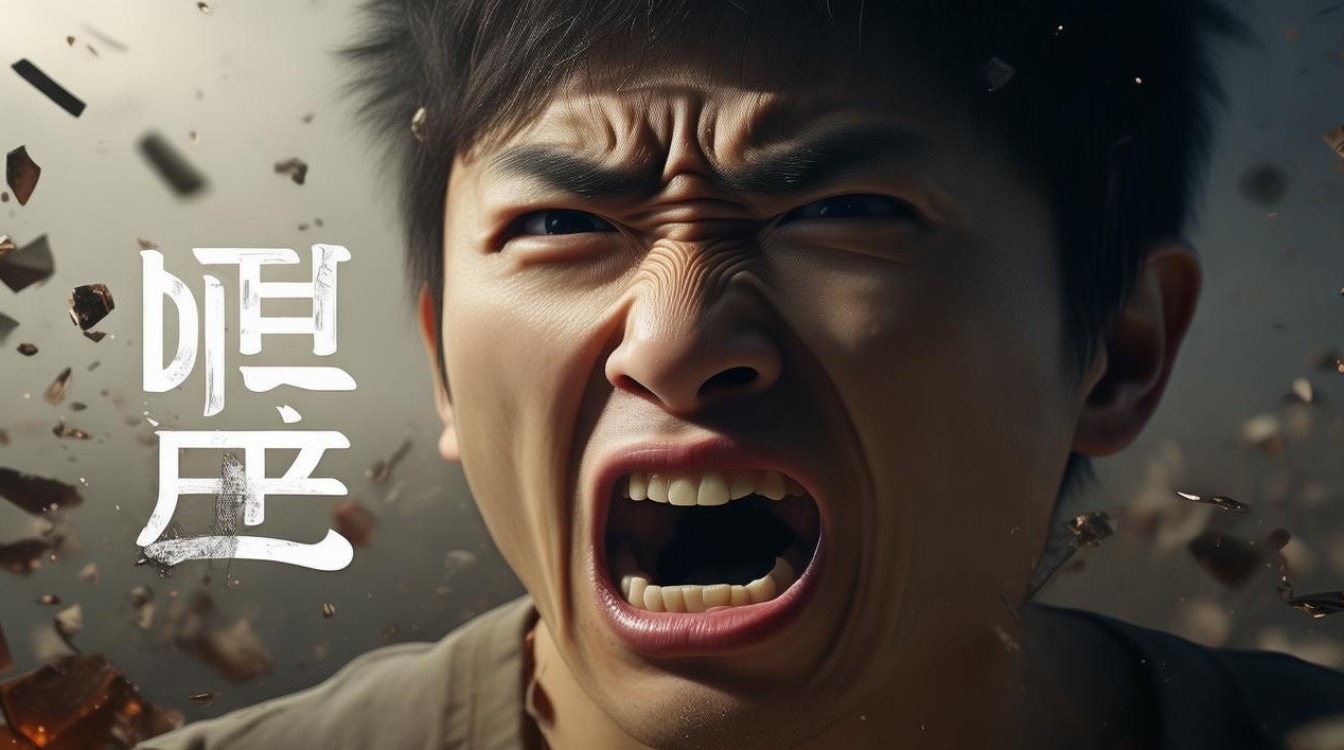

从"怒发冲冠"到"勃然大怒"

汉语成语作为中华文化的精粹,蕴含着丰富的情感表达方式,关于愤怒情绪的成语数量众多,生动展现了古人对愤怒的观察与思考,这些成语不仅描绘了愤怒的外在表现,更揭示了愤怒的内在本质,成为我们理解人性与情感的重要窗口。

愤怒的外在表现

成语对愤怒的刻画往往从人的外在表现入手。"怒发冲冠"出自《史记·廉颇蔺相如列传》,形容愤怒到极点,头发直竖把帽子都顶起来,这个形象生动的表达,将无形的愤怒具象化,让读者能够直观感受到愤怒的强烈程度,类似的还有"目眦尽裂",形容愤怒时瞪大眼睛,眼眶都要裂开的样子。

"咬牙切齿"则聚焦于愤怒时面部肌肉的紧张状态,牙齿紧咬发出声响,这种生理反应至今仍是我们愤怒时的常见表现。"拍案而起"则记录了愤怒引发的动作变化,从坐姿突然站起并拍打桌案,展现了一种突如其来的愤怒爆发。

愤怒的强度层次

汉语成语对愤怒的描写有着精细的强度区分。"勃然大怒"表示突然爆发的强烈愤怒,而"怒不可遏"则强调愤怒已经达到无法控制的程度。"怒火中烧"形象地描绘了愤怒如同火焰在胸中燃烧的状态,是一种持续性的强烈愤怒。

相对温和的愤怒则有"愤愤不平"和"义愤填膺",前者多因不公平待遇而产生,后者则带有正义感的愤怒。"恼羞成怒"则揭示了一种由羞愧转为愤怒的心理过程,展现了愤怒的复杂性。

愤怒的成因分析

成语中对愤怒起因的揭示同样深刻。"忍无可忍"说明愤怒是长期忍耐后的必然结果;"气急败坏"则描绘了因事情不顺而导致的愤怒状态。"妒火中烧"指出了嫉妒可能引发的愤怒情绪,而"恼羞成怒"则展现了自尊受损后的愤怒反应。

"愤世嫉俗"表达了对社会现实的强烈不满,是一种深层次的愤怒;"同仇敌忾"则体现了集体性的愤怒情绪,是群体对共同敌人的愤怒反应,这些成语不仅记录了愤怒的表现,更深入剖析了愤怒产生的社会和心理根源。

愤怒的后果警示

许多成语也警示了愤怒可能带来的不良后果。"怒形于色"提醒人们愤怒会显露在表情上,可能影响人际关系;"意气用事"则批评了因愤怒而冲动行事的行为。"因怒致祸"直接点明了愤怒可能招致的灾祸,而"小不忍则乱大谋"则从战略高度说明了控制愤怒的重要性。

"暴跳如雷"形容愤怒到失去理智的状态,"怒从心头起,恶向胆边生"则揭示了愤怒可能引发的恶性行为,这些成语共同构成了古人对愤怒后果的深刻认识,具有强烈的警示意义。

愤怒的应对智慧

面对愤怒,成语也提供了应对的智慧。"息怒停瞋"劝导人们平息怒气,"心平气和"则描述了一种理想的情绪状态。"忍气吞声"虽然带有消极色彩,但在某些情境下也不失为一种应对策略;"退一步海阔天空"则提供了更积极的解决思路。

"以柔克刚"主张用柔和方式化解冲突,"化干戈为玉帛"则追求将对立转化为和谐,这些成语凝结了古人处理愤怒情绪的智慧,至今仍具有现实指导意义。

汉语中关于愤怒的成语,构成了一个完整的愤怒认知体系,从外在表现到内在成因,从情绪强度到应对策略,这些成语不仅丰富了汉语的表达方式,更为我们理解和管理愤怒情绪提供了宝贵参考,在当代社会,重新审视这些成语中的愤怒智慧,或许能帮助我们更好地处理生活中的情绪挑战。

掌握这些成语,不仅能提升语言表达能力,更能培养对情绪的觉察与管理能力,愤怒作为人类基本情绪之一,如何恰当表达与处理,始终是人生的重要课题,成语中的愤怒表达,正是先人留给我们的一份珍贵情感遗产。