可怜成语

成语作为汉语的精华,承载着丰富的历史文化内涵,有些成语看似简单,却因误解或滥用而变得“可怜”——它们被曲解、被误用,甚至逐渐失去原本的意义,这种现象不仅影响语言表达的准确性,也折射出文化传承中的断层。

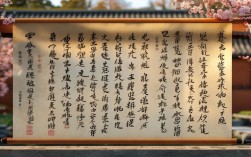

被误解的成语

许多成语因字面意思与真实含义相差甚远,导致误用频发。

-

“空穴来风”

现代人常误以为指“无根据的谣言”,实际出自宋玉《风赋》:“枳句来巢,空穴来风。”原意指“有根据的传言”,因“空穴”是风进入的通道,比喻消息来源有依据,误用使成语本义逐渐被掩盖。 -

“七月流火”

字面易被误解为“天气炎热”,实则出自《诗经·豳风》,指农历七月大火星西沉,天气转凉,现代人望文生义,反而让成语的本义变得陌生。 -

“差强人意”

许多人误用为“让人不满意”,实际意思是“勉强使人满意”,这种误用让成语的褒义色彩消失,变得面目全非。

被滥用的成语

有些成语因过度使用或搭配不当,失去原本的生动性,甚至沦为陈词滥调。

-

“万人空巷”

本形容热闹非凡的场景,如今常被滥用形容“街上没人”,完全背离原意,苏轼《八月十七复登望海楼》中“赖有明朝看潮在,万人空巷斗新妆”描绘的是人潮涌动,而非空无一人。 -

“美轮美奂”

原专指建筑华丽,现被滥用于形容一切美好事物,如风景、服装等。《礼记·檀弓》记载晋献文子成室,张老赞“美哉轮焉,美哉奂焉”,特指房屋高大美观,滥用使成语失去精准性。 -

“首当其冲”

本义是“最先受到攻击或遭遇灾难”,现常被误用为“首先做某事”,这种滥用让成语的逻辑性被削弱,表达变得模糊。

被遗忘的成语

部分成语因时代变迁或使用频率降低,逐渐淡出日常语言,甚至被现代人遗忘。

-

“冬烘先生”

形容迂腐浅陋的读书人,出自《唐摭言》,如今很少有人使用,类似的“酸秀才”“腐儒”等词汇也日渐式微。 -

“吴牛喘月”

比喻因疑心而害怕,出自《世说新语》,现代人更倾向于用“杯弓蛇影”表达类似含义,导致这一成语几近消失。 -

“屠龙之技”

指高超却无用的本领,典出《庄子·列御寇》,在实用主义盛行的今天,这类成语因缺乏应用场景而逐渐被遗忘。

如何正确对待成语

-

溯源求真

使用成语前应查证出处,避免望文生义,明日黄花”指过时事物,若误写为“昨日黄花”,不仅语义错误,也失去苏轼“相逢不用忙归去,明日黄花蝶也愁”的典故韵味。 -

精准运用

成语的妙处在于言简意赅,滥用会削弱表现力,筚路蓝缕”形容创业艰辛,若随意替换为“艰苦卓绝”,反而失去画面感。 -

传承创新

语言是活的,成语亦可适度创新,如“喜大普奔”(喜闻乐见、大快人心、普天同庆、奔走相告)虽是网络用语,但符合成语的凝练特征,体现了语言的适应性。

成语是文化的活化石,误用和滥用会让它们失去原有的光彩,尊重成语的本义,才能让它们在时代洪流中保持生命力,语言需要发展,但根基不容动摇,唯有准确理解、恰当运用,才能让这些“可怜”的成语重新焕发生机。