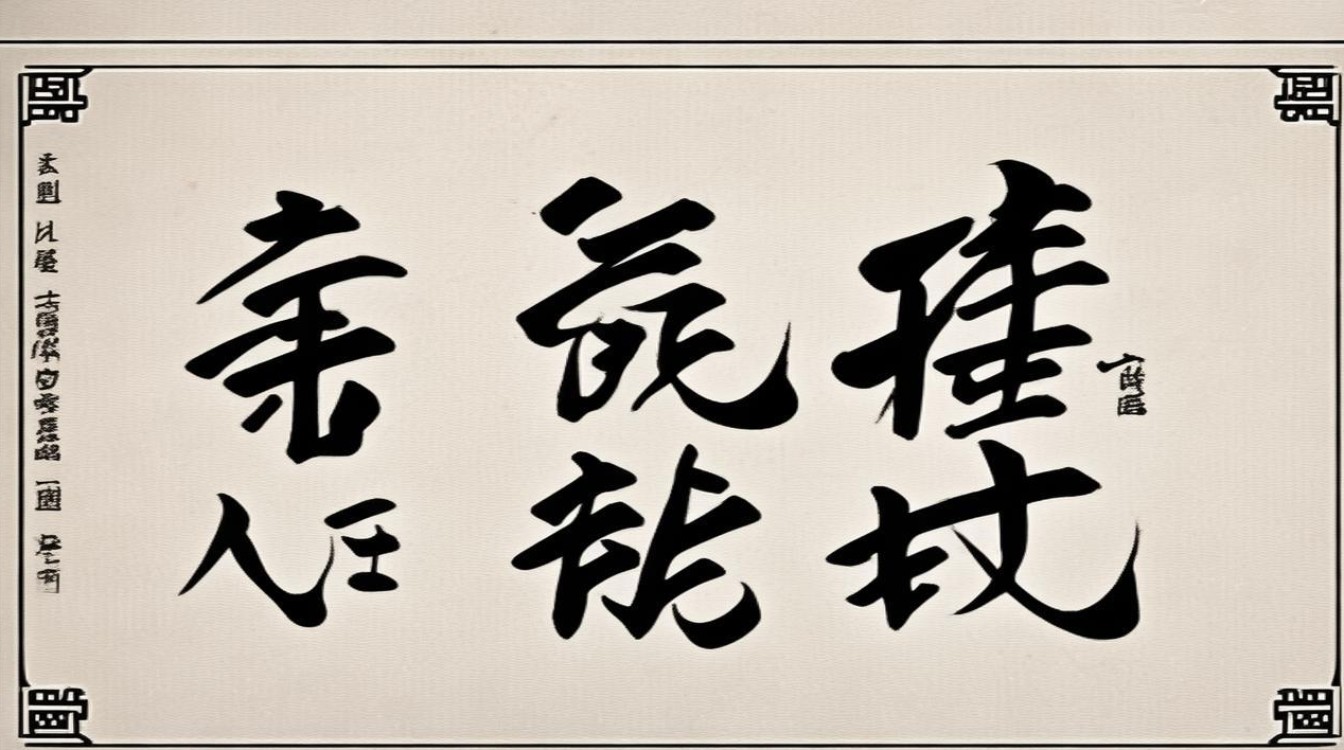

攻成语

成语是汉语中的瑰宝,凝聚了中华文化的智慧与历史,掌握成语不仅能提升语言表达能力,还能加深对传统文化的理解,本文将探讨成语的来源、分类、学习方法以及如何在现代生活中灵活运用。

成语的起源与发展

成语大多源于古代典籍、历史故事、民间传说或文人创作。“守株待兔”出自《韩非子》,讲述一个农夫因偶然捡到撞死的兔子而荒废耕作,比喻不主动努力而寄希望于侥幸;“画蛇添足”来自《战国策》,讽刺多此一举的行为。

随着时代变迁,成语不断丰富,既有古代流传至今的,如“卧薪尝胆”“负荆请罪”,也有近代形成的,如“实事求是”“自力更生”,成语的演变反映了社会文化的变迁,是语言活化石。

成语的分类

成语可按来源、结构或意义分类,常见分类方式如下:

按来源分类

- 典故成语:如“完璧归赵”“破釜沉舟”,源自历史事件或寓言。

- 经典摘录:如“学而不厌”“温故知新”,直接取自《论语》等典籍。

- 民间俗语:如“三个臭皮匠,顶个诸葛亮”,由百姓口头流传而来。

按结构分类

- 四字成语:占绝大多数,如“望梅止渴”“锦上添花”。

- 非四字成语:如“莫须有”“一叶知秋”,虽字数不同,但同样凝练。

按意义分类

- 褒义成语:如“鞠躬尽瘁”“大公无私”,表达赞美或肯定。

- 贬义成语:如“狐假虎威”“掩耳盗铃”,带有讽刺或批评意味。

- 中性成语:如“水到渠成”“因地制宜”,仅描述现象或规律。

如何高效学习成语

学习成语并非死记硬背,而是理解其内涵与用法,以下是几种有效方法:

结合故事记忆

许多成语背后有生动故事,了解这些故事能加深印象。“四面楚歌”与项羽兵败垓下的历史相关,记住情节后,成语含义自然清晰。

分类整理

按主题或情感色彩分类,如“勤奋类”(凿壁偷光、悬梁刺股)、“智慧类”(运筹帷幄、胸有成竹),便于对比记忆。

实际运用

在写作或对话中尝试使用成语,描述某人坚持不懈,可用“锲而不舍”;形容局势危急,可用“千钧一发”,实践能巩固记忆。

利用工具

成语词典、手机APP或在线题库可辅助学习,推荐《中华成语大辞典》或“成语大全”类应用,方便随时查阅。

成语在现代生活中的应用

成语不仅用于文学创作,在日常交流、广告文案、演讲辩论中也能发挥重要作用。

提升语言表现力

成语凝练精辟,能精准表达复杂意思。“事半功倍”比“效率很高”更生动;“一箭双雕”比“一举两得”更具画面感。

增强说服力

在演讲或谈判中,恰当使用成语可增加权威性,强调团队合作时引用“众志成城”;鼓励创新时说“推陈出新”。

避免误用

成语有固定用法,错误使用会闹笑话。“美轮美奂”仅形容建筑华丽,不能用于风景;“首当其冲”指最先受到冲击,而非“首要任务”。

常见成语辨析

部分成语因字形或读音相近易混淆,需特别注意:

-

“不以为然” vs “不以为意”

- “不以为然”:不认为是对的,表示反对。

- “不以为意”:不放在心上,表示轻视。

-

“无可厚非” vs “无可非议”

- “无可厚非”:虽有缺点,但可以理解。

- “无可非议”:完全没有问题,无可指责。

-

“耳濡目染” vs “潜移默化”

- “耳濡目染”:长期接触而受到影响。

- “潜移默化”:无形中逐渐改变。

成语的文化价值

成语承载着中华文明的哲学思想、道德观念与审美情趣。“饮水思源”体现感恩文化;“和而不同”反映中庸之道,学习成语不仅是语言训练,更是文化传承。

现代教育中,成语常被纳入语文教材,帮助学生提高表达能力与思维深度,成语翻译也是跨文化交流的难点,如何准确传递其文化内涵值得深入研究。

成语是汉语的精华,掌握它们能让语言更丰富、表达更精准,通过系统学习和灵活运用,每个人都能成为成语高手,让传统文化在现代生活中焕发光彩。