从古至今的语言瑰宝

成语是汉语中独特的语言现象,凝聚了中华民族几千年的智慧结晶,它们短小精悍,却蕴含深刻的哲理、历史典故或生活经验,掌握成语不仅能提升语言表达能力,还能加深对中华文化的理解。

成语的起源与发展

成语的诞生与古代社会密不可分,早在先秦时期,人们就开始使用固定的词组表达特定含义。《诗经》中的“窈窕淑女”、《论语》里的“温故知新”都成为后世成语的雏形,随着历史演进,成语来源逐渐多样化:

- 历史典故:如“卧薪尝胆”出自越王勾践的故事,“完璧归赵”源于蔺相如的智慧。

- 经典文献:如“见贤思齐”取自《论语》,“鹏程万里”源自《庄子》。

- 民间俗语:如“三个臭皮匠,顶个诸葛亮”反映集体智慧。

- 外来文化:佛教传入后,“一尘不染”“天花乱坠”等词汇融入汉语成语体系。

唐宋时期,成语数量大幅增加,文人创作和科举考试推动了成语的规范化,明清小说如《三国演义》《红楼梦》更让许多生动表达广为流传。

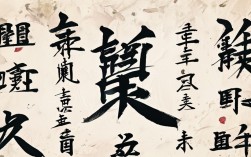

成语的结构特点

成语以四字格为主,占比超过70%,但也不乏三字(如“莫须有”)、五字(如“小巫见大巫”)或更长形式,其结构严谨,通常包含以下要素:

- 并列结构:如“山清水秀”“风吹雨打”,前后两部分意义对等。

- 主谓结构:如“叶公好龙”“愚公移山”,前为主语,后为谓语。

- 动宾结构:如“墨守成规”“顿开茅塞”,前为动词,后为宾语。

- 偏正结构:如“世外桃源”“中流砥柱”,前修饰后。

这种固定结构使成语朗朗上口,易于记忆,画龙点睛”用四个字浓缩了张僧繇作画的神来之笔,比直白的“关键性修饰”更具表现力。

成语的文化内涵

每个成语都是微型文化载体,以“伯乐相马”为例,表面讲识马之术,实则隐喻人才选拔的智慧,再如“塞翁失马”,通过边塞老翁的故事阐明祸福相依的辩证思想。

成语还反映古代价值观:

- 道德观念:“一诺千金”强调诚信,“饮水思源”倡导感恩。

- 处世哲学:“韬光养晦”教人低调,“未雨绸缪”提醒前瞻。

- 自然观照:“桃李不言”以物喻人,“松柏后凋”象征坚韧。

这些内涵使成语超越单纯的语言工具,成为文化传承的密码。

成语的现代应用

在当代社会,成语依然活跃于各个领域:

教育领域

语文教学中,成语是培养语言素养的重要内容,学生通过“成语接龙”“典故演绎”等方式,既掌握词汇又了解历史,例如学习“刻舟求剑”时,既理解其“拘泥不变”的含义,也接触《吕氏春秋》的哲学思想。

媒体传播 常用成语增强表现力:“‘一带一路’硕果累累”“创新企业破茧成蝶”,广告文案也青睐成语的亲和力,如某空调品牌借用“春风化雨”体现舒适体验。

国际交流

随着汉语热兴起,成语成为外国学习者眼中的“语言明珠”。“入乡随俗”“和气生财”等成语帮助外国人理解中国人思维方式,孔子学院教材中,成语故事是最受欢迎的文化模块之一。

使用成语的注意事项

尽管成语魅力无穷,但使用时需避免以下误区:

- 望文生义:如“七月流火”指天气转凉,常被误认为形容炎热。

- 语境错配:在科技论文中滥用“凤毛麟角”等文学性过强的成语。

- 读音错误:“虚与委蛇”中的“蛇”读yí,“乳臭未干”的“臭”读xiù。

- 书写错误:将“甘拜下风”写成“甘败下风”,“再接再厉”误作“再接再励”。

建议通过权威词典核实,或结合例句体会用法,现代汉语词典》不仅解释“罄竹难书”的本义(罪行多得写不完),还标注其贬义色彩。

成语学习的实用方法

想要真正掌握成语,可以尝试以下方法:

溯源法

了解典故能加深记忆,比如知道“望梅止渴”出自曹操行军故事,就不会混淆为“画饼充饥”。

分类记忆

按主题整理成语:

- 励志类:破釜沉舟、百折不挠

- 智慧类:运筹帷幄、釜底抽薪

- 警示类:玩火自焚、作茧自缚

情境应用

在写作中主动运用成语,描述风景可用“湖光山色”,议论时事可用“发人深省”,但需注意语体协调。

工具辅助

《中华成语大辞典》等专业辞书提供详细释义,成语APP的每日推送则适合碎片化学习。

汉语的博大精深在成语中体现得淋漓尽致,从“精卫填海”的执着到“上善若水”的智慧,这些跨越千年的语言结晶,仍在为我们提供表达思想、传递价值的独特方式,真正理解并善用成语,便是握住了打开中华文化宝库的一把钥匙。