探寻中华文化的语言瑰宝

成语是中华文化中一颗璀璨的明珠,短短四字,却蕴含丰富的历史、哲理与智慧,它们不仅是语言的精华,更是古人智慧的结晶,理解成语,不仅能提升语言表达能力,还能让我们更深入地感受中华文化的深厚底蕴。

成语的起源与发展

成语大多源于古代典籍、历史故事、民间传说或文人创作。“卧薪尝胆”出自《史记·越王勾践世家》,讲述越王勾践忍辱负重、立志复国的故事;“画蛇添足”则来自《战国策》,比喻多此一举,反而坏事,这些成语历经千年,仍被广泛使用,足见其生命力。

在漫长的历史演变中,成语逐渐定型,成为汉语表达的重要组成部分,唐宋时期,文人雅士常以成语入诗,如杜甫的“读书破万卷,下笔如有神”便蕴含成语“下笔有神”,明清小说兴起后,成语的运用更加灵活,如《红楼梦》中“金玉其外,败絮其中”便生动刻画了人物性格。

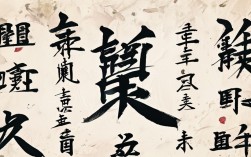

成语的分类与特点

成语可按来源、结构或含义分类,按来源可分为典故类(如“完璧归赵”)、寓言类(如“守株待兔”)、宗教类(如“回头是岸”);按结构可分为并列式(如“风和日丽”)、主谓式(如“叶公好龙”)、动宾式(如“望梅止渴”)。

成语的特点在于言简意赅、形象生动。“杯弓蛇影”仅四字,却完整描述了一个人因疑神疑鬼而自扰的故事;“一箭双雕”则用极简的语言表达了一举两得的含义,这种高度凝练的表达方式,使成语成为汉语中最具表现力的语言单位之一。

成语在现代语言中的运用

尽管成语源自古代,但它们在当代语言中依然活跃,无论是书面写作还是日常交流,恰当使用成语能让表达更精准、更富文采,形容一个人勤奋,可以说“孜孜不倦”;描述局势危急,可用“千钧一发”。

在新闻、广告、影视剧等现代媒介中,成语也被巧妙运用,某品牌广告语“步步为赢”化用“步步为营”,既保留了原成语的节奏感,又赋予了新的商业含义,影视剧《琅琊榜》中“麒麟才子”一词虽非传统成语,但借鉴了成语的构词方式,让人印象深刻。

学习成语的方法与误区

掌握成语需要长期积累,以下方法可供参考:

- 结合故事记忆:许多成语出自历史典故,了解背景故事能帮助理解,负荆请罪”讲的是廉颇向蔺相如道歉的故事,记住情节就不易混淆。

- 分类整理:按主题归类,如励志类(“百折不挠”)、批评类(“掩耳盗铃”),便于对比记忆。

- 实际运用:在写作或对话中尝试使用,但需注意语境,避免生搬硬套。

常见的成语使用误区包括:

- 望文生义:如“万人空巷”并非指街上没人,而是形容热闹非凡。

- 误用褒贬:罄竹难书”本指罪行极多,不可用于褒义语境。

- 搭配不当:成语有固定搭配,如“耳濡目染”常与“影响”连用,不宜随意替换。

成语的文化价值与传承

成语不仅是语言工具,更是文化载体,它们反映了古人的价值观、思维方式和社会风貌。“以德报怨”体现儒家宽容之道,“精卫填海”彰显坚韧不拔的精神,通过成语,我们能窥见中华文明的精神内核。

在全球化时代,成语的传承尤为重要,许多外国学习者因成语爱上中文,认为它们“像迷你寓言”,国内教育中也越来越重视成语教学,中小学语文课本常设成语专题,一些综艺节目如《中国成语大会》更是让成语走进大众视野。

成语是中华文化的活化石,是连接古今的桥梁,从“成语前”到“成语后”,我们不仅在学习语言,更在传承智慧,掌握成语,能让我们的表达更有深度,也让文化血脉得以延续。