中华文化的语言瑰宝

成语是汉语中经过长期使用、锤炼而形成的固定短语,通常由四个字组成,也有三字、五字或更多字的,它们凝练精辟,富有哲理,承载着丰富的历史文化内涵,掌握成语不仅能提升语言表达能力,还能深入了解中华文化的精髓。

成语的起源与发展

成语的起源可以追溯到先秦时期,历经数千年的演变,逐渐形成今天的体系,许多成语出自古代典籍、历史故事、神话传说或民间谚语。

- 历史典故:如“卧薪尝胆”出自《史记·越王勾践世家》,讲述越王勾践忍辱负重、立志复国的故事;“破釜沉舟”源于项羽率军渡河后砸锅沉船,表示决一死战的决心。

- 古代典籍:如“温故知新”出自《论语·为政》,“守株待兔”源自《韩非子·五蠹》。

- 民间俗语:如“画蛇添足”“亡羊补牢”等,最初是百姓口耳相传的智慧结晶。

成语在历史长河中不断丰富,有的沿用至今,有的因时代变迁而逐渐淡出日常使用,但它们的文化价值依然深远。

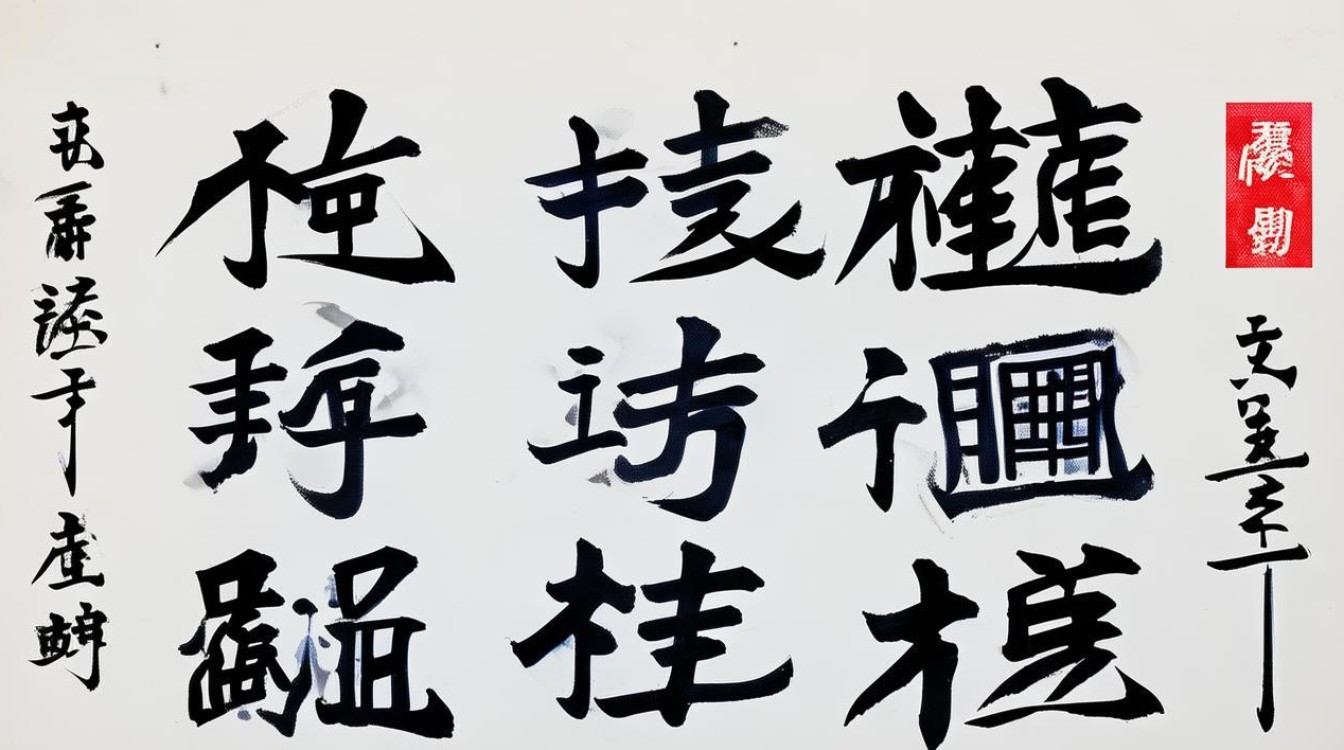

成语的结构与特点

成语的结构严谨,通常由四个字组成,但也有例外,如“莫须有”“五十步笑百步”等,其特点包括:

- 固定性:成语的用字和顺序一般不可随意更改,如“望梅止渴”不能写成“看梅止渴”。

- 凝练性:短短几个字能表达复杂的意思,如“杯弓蛇影”形容疑神疑鬼。

- 寓意深刻:许多成语蕴含哲理或道德教化,如“塞翁失马”说明祸福相依的道理。

成语的分类

成语可根据来源、含义或用法进行分类:

按来源分类

- 历史故事类:如“完璧归赵”“负荆请罪”。

- 神话传说类:如“夸父逐日”“精卫填海”。

- 文学作品类:如“青梅竹马”出自李白《长干行》。

- 宗教哲学类:如“回头是岸”“立地成佛”。

按含义分类

- 褒义成语:如“鞠躬尽瘁”“大公无私”。

- 贬义成语:如“狐假虎威”“口蜜腹剑”。

- 中性成语:如“水落石出”“风吹草动”。

按修辞手法分类

- 比喻类:如“如鱼得水”“雪中送炭”。

- 夸张类:如“气吞山河”“一日千里”。

- 对仗类:如“天南地北”“东张西望”。

成语的运用技巧

正确使用成语能增强语言的表现力,但误用则可能闹笑话,以下是几个运用技巧:

- 理解本义与引申义:如“七月流火”原指天气转凉,现常被误用于形容炎热。

- 注意感情色彩:如“处心积虑”是贬义,不能用于褒扬。

- 避免生搬硬套:成语应自然融入语境,而非强行堆砌。

成语在现代社会的价值

- 提升语言表达能力:成语简洁有力,能让表达更生动。

- 传承历史文化:成语是中华文明的活化石,学习成语等于触摸历史。

- 增强逻辑思维:许多成语蕴含辩证思维,如“物极必反”“否极泰来”。

- 促进跨文化交流:随着汉语的国际推广,成语成为外国人了解中国文化的窗口。

常见成语误用案例

- “美轮美奂”误用:原形容建筑高大华美,现常被误用于形容风景或人物。

- “首当其冲”误用:本义是最先受到攻击,现常被误用作“的意思。

- “差强人意”误用:原指勉强让人满意,现常被误解为“不满意”。

如何高效学习成语

- 结合故事记忆:了解成语的出处和典故,印象更深刻。

- 分类整理:按主题或结构归纳,如“动物类”“数字类”成语。

- 多读经典作品:古代文献和现代优秀文章中常有成语的典范用法。

- 实践运用:在写作和口语中尝试使用,加深理解。

成语是中华文化的瑰宝,它们像一颗颗璀璨的明珠,镶嵌在汉语的长河中,掌握成语,不仅能提升语言素养,还能感受千年智慧的魅力,无论是日常交流还是文学创作,恰当运用成语都能让表达更精准、更生动。