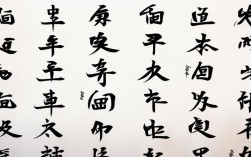

成语是中华文化的瑰宝,承载着数千年的智慧结晶,作为语言精华,成语在学生学习过程中占据重要地位,掌握成语不仅能提升语言表达能力,更能深入理解传统文化内涵。

成语的基本特征与结构

四字格是成语最典型的形式,约占总量的95%以上,这种固定结构源于汉语的韵律美和记忆便利性,守株待兔"出自《韩非子》,"画蛇添足"来自《战国策》,这些成语历经千年仍保持原貌。

三字成语虽数量较少但特色鲜明,如"莫须有"出自岳飞典故,"破天荒"源于唐代科举故事,五字及以上成语多为典故浓缩,像"五十步笑百步"出自《孟子》,"醉翁之意不在酒"来自欧阳修名篇。

成语结构严谨,常见以下几种形式:

- 并列结构:如"风花雪月"、"琴棋书画"

- 主谓结构:如"叶公好龙"、"愚公移山"

- 动宾结构:如"刻舟求剑"、"望梅止渴"

- 偏正结构:如"世外桃源"、"空中楼阁"

成语来源的多维考察

历史典故类成语最能体现文化传承,春秋战国时期产生的成语尤为丰富,"完璧归赵"记录蔺相如的智慧,"负荆请罪"展现将相和的胸怀,汉代成语如"夜郎自大"讽刺盲目自大,"投笔从戎"歌颂班超的壮志。

文学名著是成语的重要宝库。《诗经》贡献了"辗转反侧"、"窈窕淑女";《论语》有"见贤思齐"、"任重道远";《史记》记载了"项庄舞剑"、"四面楚歌",唐宋诗词也凝练出众多成语,"青梅竹马"出自李白,"雪泥鸿爪"源于苏轼。

佛教传入带来特殊成语。"昙花一现"比喻稀有难得,"醍醐灌顶"形容大彻大悟,"天花乱坠"原指讲经精彩,这些成语经过本土化改造,已完全融入汉语体系。

成语学习的方法体系

分类记忆法能提高效率,按主题可分为:

- 品德修养类:虚怀若谷、光明磊落

- 学习求知类:孜孜不倦、韦编三绝

- 自然景物类:桃红柳绿、风调雨顺

- 人物神态类:眉飞色舞、目瞪口呆

情境运用法最为有效,在写作中恰当使用成语,如描写春天可用"草长莺飞",形容勤奋可用"焚膏继晷",日常交流中,"饮水思源"表达感恩,"推心置腹"表示真诚,都能提升表达质量。

溯源理解法助深度掌握,了解"卧薪尝胆"的勾践故事,才能体会忍辱负重的含义;知道"洛阳纸贵"的由来,方能感受作品受欢迎的程度,这种学习方法能建立知识与文化的联结。

常见使用误区辨析

望文生义是最大陷阱。"七月流火"实际指天气转凉,"明日黄花"比喻过时事物,这些成语常被误解,又如"差强人意"表示大体满意,与字面意思相反。

搭配不当影响表达效果。"耳濡目染"常与"潜移默化"混淆,"不耻下问"不能用于长辈请教晚辈,正确掌握成语的适用对象和语境至关重要。

滥用成语适得其反,文章堆砌成语会显得生硬做作,关键在恰当运用,鲁迅先生虽成语储备丰富,但作品中总是用得恰到好处,这才是语言艺术的至高境界。

成语的现代价值与发展

在语文教育中,成语教学贯穿始终,小学阶段积累基础成语,中学要求理解运用,大学则需探究文化内涵,新编教材特别注重成语典故的现代解读,使传统文化与当代价值观相融合。

跨文化交流中,成语翻译颇具挑战,直译"对牛弹琴"为play the lute to a cow会丢失文化意象,意译为cast pearls before swine更为贴切,这种文化转换过程本身也促进着文明对话。

网络时代催生新生成语。"喜大普奔"、"人艰不拆"等网络用语虽不符合传统成语标准,但反映了语言的生命力,判断其能否成为真正成语,需要时间检验和大众认可。

成语学习是终身过程,随着阅历增长,对同一个成语会有不同层次的理解,少年时知道"塞翁失马"的故事,中年方能体会其中祸福相倚的哲理,这种持续领悟正是成语的魅力所在。

语言学家王力曾说:"成语是汉语的结晶,一个民族的历史文化、思维方式都凝固在这短短四字之中。"在全球化时代,成语作为文化标识的价值愈发凸显,当我们使用"和而不同"阐述多元共处理念,用"天下为公"表达人类命运共同体思想时,传统文化智慧就获得了新的生命力。