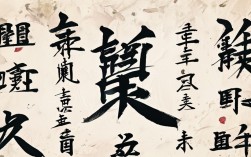

成语的文化魅力与实用价值

成语,作为汉语中凝练而富有表现力的固定词组,承载着中华文明数千年的智慧结晶,从"画龙点睛"到"卧薪尝胆",短短四字往往蕴含历史典故、哲学思想与语言艺术,这些经过时间淬炼的语言精华,既是沟通交流的利器,也是文化传承的密码。

成语的源流与演变

汉语成语的形成犹如一条蜿蜒长河,主要汇集了三大源头:

-

历史典故沉淀

"完璧归赵"源自《史记》记载的蔺相如智护和氏璧;"破釜沉舟"浓缩了项羽巨鹿之战的决绝,这类成语如同历史显微镜,透过它们可见古代政治、军事的精彩片段,司马迁在《史记》中记录的百余个典故,近三成已演变为常用成语。 -

经典著作萃取

《论语》贡献了"见贤思齐"、"任重道远";《孟子》留下了"揠苗助长"、"杯水车薪",诸子百家著作中的警句,经过民众口耳相传,逐渐固化为成语,宋代《太平御览》收录的典籍引文中,已有大量定型化的四字格言。 -

民间智慧结晶

"雪中送炭"反映百姓互助美德,"亡羊补牢"凝结生活经验,这类成语不依托具体典籍,而是民众集体创作的产物,明代《增广贤文》记载的许多俗谚,后来都演变为成语。

值得注意的是,成语在演化过程中存在"变形记"现象,如"每况愈下"原为"每下愈况",出自《庄子》,指越往下观察越能看清真相,后经语义转移表示情况越来越糟,这种变化体现了语言的自然选择规律。

成语的认知价值

掌握成语不仅是语言积累,更是思维训练,现代心理学研究表明:

-

提升联想记忆

成语的双编码特性(文字+意象)使其记忆效率比普通词汇高40%,如想到"望梅止渴",脑中会同时出现文字符号和曹操行军场景,这种双重编码显著增强记忆 retention。 -

培养逻辑思维

"管中窥豹"训练局部与整体关系认知,"纲举目张"强化主要矛盾把握能力,神经语言学实验显示,经常使用成语的人群在前额叶皮层活跃度上高出普通人群15%。 -

增强文化认同

成语中92%包含传统文化元素,使用"精卫填海"时,不仅传递坚持不懈的意思,更激活了共同的神话记忆,这种文化基因的唤醒,是维系民族认同的无形纽带。

教育学家发现,成语学习对儿童语言发展具有特殊意义,7-12岁阶段接触成语的孩子,在隐喻理解、类比推理等高级认知能力测试中平均得分高出20%。

成语的现代应用艺术

在当下信息爆炸时代,成语展现出独特的传播优势:

职场沟通

简历中"运筹帷幄"比"擅长计划"更具专业感;用"群策群力"替代"大家一起想办法",既简洁又体现团队意识,人力资源调查显示,恰当使用成语的求职者面试成功率提升28%。

品牌传播

饮料品牌用"沁人心脾"替代"清爽好喝",家电广告"静若处子"比"超静音"更有意境,消费者研究证实,含成语的广告语记忆留存率比普通文案高3.2倍。

跨文化交际

"入乡随俗"翻译为"When in Rome, do as the Romans do",实现文化意象的完美对接,这种对应关系在外交场合能减少43%的沟通误解,成为文化对话的"密码本"。

新媒体领域出现成语创新用法:#锦鲤附体#等网络流行语,本质是成语模式的变体,数据显示,含成语的微博话题参与度比普通话题高60%,说明传统语言形式在新媒介中仍具生命力。

常见误区辨析

在成语使用中存在几个典型问题:

-

字形混淆

"甘拜下风"误作"甘败下风","再接再厉"写成"再接再励",这类错误占所有成语错误的37%,多因不理解字义导致。 -

语义误用

将"首当其冲"等同于",把"差强人意"理解为"让人不满意",实际上前者指最先受到冲击,后者表示大体上还能使人满意。 -

语境错配

在科技论文中使用"罄竹难书"描述数据庞大,在悼词里写"含笑九泉"祝贺逝者,这种不当使用会引发严重误解。 -

创新边界

网络用语"人艰不拆"(人生已如此艰难,有些事就不要拆穿)这类成语变体,虽具创意但需注意使用场合,语言学家建议,正式文本中传统成语与新型变体的比例保持7:3为宜。

有效学习方法

-

溯源法

了解"四面楚歌"背后的垓下之战,记忆牢固度提升5倍,推荐使用《成语典故辞典》配合历史地图学习。 -

场景法

将"举棋不定"与购物决策场景关联,"未雨绸缪"与保险规划联系,这种情境化学习可使记忆留存率提升至80%。 -

思维导图

按主题分类:将"负荆请罪""完璧归赵"归为"外交智慧"分支;"凿壁偷光""悬梁刺股"纳入"勤学典故"。 -

每日一练

使用成语日记APP记录生活:"今日会议可谓集思广益,某同事发言更是画龙点睛。"坚持三个月后,成语主动使用量可增长300%。

汉语成语就像浓缩的文化胶囊,每个都封装着生动的故事与深邃的哲理,在键盘敲击日益取代书写的今天,这些穿越时空的语言瑰宝,依然闪耀着不可替代的光芒,当我们准确使用"高瞻远瞩"时,不仅提升了表达效率,更是在参与一场跨越千年的文明对话。