传承千年的语言瑰宝

成语作为汉语的精华,承载着丰富的历史文化内涵。“不绝如缕”这类结构独特的成语,不仅语言凝练,更蕴含着深刻的哲理,探究这类成语的起源、演变及用法,有助于我们更好地理解中华文化的博大精深。

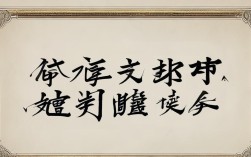

“不绝如缕”的由来与含义

“不绝如缕”出自《庄子·外物》:“不绝如缕,不绝如带。”原指事物虽微弱却延续不断,后多形容声音、气息或某种状态虽微弱但持续存在。“古琴声在深山中不绝如缕,仿佛穿越千年时光。”

类似结构的成语还有“不绝于耳”“不绝如线”等,均强调“虽微弱但持久”的特点,这类成语的共性在于通过比喻手法,将抽象概念具象化,使表达更生动。

成语结构的语言学特征

“不绝如缕”属于“否定词+动词+比喻词”的结构,这种形式在成语中并不罕见。

- “不胫而走”:比喻消息传播迅速,无需推动自然扩散。

- “不翼而飞”:形容物品突然消失,或事情迅速传开。

这类成语的巧妙之处在于,通过否定与比喻的结合,既强化了语义,又赋予语言韵律美,从语言学角度看,它们符合汉语“以简驭繁”的表达习惯,短短四字即可传递复杂信息。

成语背后的文化密码

成语是历史的活化石。“不绝如缕”能流传至今,与其反映的集体心理密不可分,中国文化崇尚“绵延不绝”的生命力,无论是家族传承、文化延续,还是自然规律,均强调“不断”的哲学。

类似成语如“薪火相传”“生生不息”,同样体现这种价值观,通过对比可见,汉语成语常以自然现象(如“缕”“薪”“翼”)为喻体,折射出古人对世界的观察与思考。

如何正确使用这类成语

-

注意语境适配

“不绝如缕”多用于文艺描写或抽象事物,如“传统文化的传承不绝如缕”,若用于具体场景(如“人流不绝如缕”),则显违和。 -

避免望文生义

如“不刊之论”指不可修改的经典论述,而非“不能刊登的文章”,理解本义才能准确运用。 -

活用创新表达

现代语境中,可适当改造成语增强表现力。“非遗技艺在年轻匠人手中不绝如新。”

成语学习的现代意义

在快节奏的今天,成语仍是提升语言素养的钥匙,掌握“不绝如缕”这类成语,不仅能丰富表达,更能培养逻辑思维:

- 文化认同:成语是民族记忆的载体,学习即是对文化的传承。

- 思维训练:四字成语高度凝练,可锻炼归纳与联想能力。

曾有一位语言学家说:“成语是汉语的基因密码。”从“不绝如缕”到“源远流长”,这些词语如同一条无形的丝线,串联起过去与未来,当我们脱口而出一句成语时,已然站在了五千年文明的肩膀上。

语言是活的,成语亦然,它们并非博物馆里的标本,而是流淌在日常对话中的智慧,或许下次听到“不绝如缕”的琴声时,我们不仅能感受音律之美,更会想起那些将语言雕琢成珍珠的古人。