文化镜鉴与道德警示

汉语成语凝结着千年智慧,许多与"耻辱"相关的表达,既是语言精华,更是道德训诫,这些四字格言以凝练笔触勾勒出人性弱点与社会规范,在历史长河中持续发挥着警示作用。

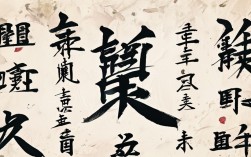

道德污点类成语的文化密码

"寡廉鲜耻"出自《史记·滑稽列传》,形容人丧失廉耻之心,司马迁记载淳于髡劝谏齐威王时,用"寡廉鲜耻"形容无德之士,这种人格缺陷在古代被视为比犯罪更严重的品行破产,宋代朱熹在《朱子语类》中特别强调:"耻者,吾所固有羞恶之心也。"将知耻视为人性根本。

"恬不知耻"最早见于唐代文献,描绘对恶行毫无愧色的状态,明代《菜根谭》有言:"知耻近乎勇",反向印证不知耻者实为懦夫,心理学研究显示,健康羞耻感是人类道德发展的基石,这类成语正是对这种心理机制的文学固化。

"厚颜无耻"的典故可追溯至《左传》,颜回"一箪食一瓢饮"的廉洁与"厚颜"形成鲜明对比,清代王夫之在《读通鉴论》中剖析:"无耻者,无所不为",揭示丧失羞耻心与行为失范的必然联系。

行为失范类成语的社会规训

"斯文扫地"原指文化人落魄,后演变为形容文人丧失操守,北宋苏轼在《教战守策》中痛心士大夫"丧其所守",正是此意,古代科举制度下,文人背负着特殊道德期待,这类成语实为阶层行为准则的文学表达。

"辱门败户"出自元代杂剧,反映宗法社会对家族声誉的极端重视,明代《颜氏家训》记载数十条保全家声的训诫,与成语形成互文,人类学研究证实,集体荣誉感在传统社会中具有实际生存功能,这类成语是其语言化石。

"卖国求荣"最早见于《后汉书》,勾勒出背叛者的标准画像,南宋岳飞"靖康耻,犹未雪"的诗句,反向定义了什么是不容触碰的底线,政治学研究指出,这类成语是古代爱国主义教育的核心语料。

后果警示类成语的现实映射

"贻笑大方"典出《庄子·秋水》,河伯见海若后的自惭形秽,清代袁枚在《随园诗话》中延伸其意,强调文人应保持"畏人之心",现代传播学发现,社会评价焦虑确实能有效规范个体行为。

"无地自容"的生理反应描述极具穿透力,《三国志》记载刘备"惭恧无地"的记载如出一辙,心理学家证实,羞愧时的"缩小反应"是人类共通的肢体语言,成语精准捕捉了这种身心体验。

"愧悔无及"蕴含着时间维度上的警示,《贞观政要》记载唐太宗以隋炀帝为鉴,正是此理,行为经济学研究显示,对远期后果的具象化描述最能改变决策,这类成语暗合现代科学发现。

成语现代转化的伦理价值

在商业领域,"欺世盗名"警示着企业诚信,2015年大众汽车排放造假事件,德国媒体直接使用"Schamlosigkeit"(无耻)评价,与汉语成语异曲同工,企业伦理研究表明,道德声誉的破产成本远超法律处罚。

教育层面,"不以为耻,反以为荣"的变异现象值得警惕,日本学者研究校园霸凌时发现,加害者群体经常出现"耻感倒错",印证这类成语的现代意义,青少年道德教育中,恢复健康的羞耻感至关重要。

个人修养方面,"知耻后勇"仍是进步阶梯,哈佛大学积极心理学课程将"constructive shame"(建设性羞耻)列为重要心理资本,东西方智慧在这一点上殊途同归,都承认适度羞耻感的激励作用。

翻阅典籍,《论语》"行己有耻"四字堪称纲领;观察当下,社交媒体时代的道德审判更凸显这些成语的生命力,它们不仅是语言遗产,更是流动的道德标尺,在解构与重构之间持续参与着文明对话,当新形态的耻感文化不断涌现,这些古老成语依然提供着不可替代的参照系。