中华文化中的担当精神

成语是中华文化的瑰宝,凝结了古人的智慧与道德准则,关于“承担责任”的成语尤为丰富,体现了中华民族对担当精神的推崇,这些成语不仅语言精练,更蕴含着深刻的处世哲学,至今仍对个人修养、企业管理乃至社会治理具有指导意义。

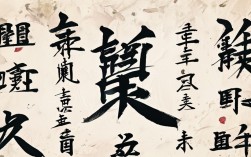

经典成语中的责任观

责无旁贷

“责无旁贷”指自己应尽的责任,不能推卸给别人,出自《左传·昭公元年》,强调在职责范围内必须主动承担,不可逃避,现代社会无论是职场还是家庭,这一原则依然适用,比如管理者对团队的责任,父母对子女的教养义务。

当仁不让

源自《论语·卫灵公》,原指面对仁义之事不必谦让,后引申为在责任面前应主动挺身而出,这一成语鼓励人们在关键时刻敢于担当,比如抗疫中的医护人员、灾害救援中的志愿者,正是“当仁不让”精神的现代体现。

任重道远

语出《论语·泰伯》,意为责任重大而路途遥远,常用于形容需要长期坚持的使命,如教育事业、环保事业等,它提醒我们:真正的担当不仅需要勇气,更需要持之以恒的毅力。

鞠躬尽瘁,死而后已

诸葛亮在《后出师表》中的名句,已成为奉献精神的最高表达,现代社会中,许多科研工作者、基层干部正是以这种态度对待事业,将责任履行到生命最后一刻。

成语中的责任层次

对自身的责任

- 三省吾身(《论语·学而》):每日多次反省自身,体现对个人行为的负责态度。

- 严于律己:高标准要求自己,是承担责任的起点。

对集体的责任

- 同舟共济:比喻在困难时齐心协力,强调团队中的共同担当。

- 众擎易举:众人合力容易成事,凸显集体责任的重要性。

对社会的责任

- 天下兴亡,匹夫有责(顾炎武):将个人命运与国家兴衰紧密联系。

- 为民请命:为百姓利益奔走呼吁,是更高层次的社会担当。

成语在现代社会的应用价值

职场中的责任教育

企业培训可借用“恪尽职守”“尽心竭力”等成语,培养员工职业操守,日本经营之神稻盛和夫倡导的“敬天爱人”理念,与“仁以为己任”的东方责任观不谋而合。

青少年品德培养

通过“一诺千金”教诚信,用“敢作敢当”教勇气,某中学将成语故事编入德育课程,学生责任意识显著提升。

社会治理的智慧

“各司其职”强调分工明确,“防微杜渐”体现预防性责任,新加坡政府高效廉洁,与其倡导的“各尽其责”文化密不可分。

责任成语的误用与正解

-

“不负众望”≠“不孚众望”

前者指没有辜负期望,后者意为未能使人信服,某企业年报误用导致投资者误解,可见准确使用责任成语的重要性。 -

“当务之急”的时效性

该成语特指当前最急迫的事,不能用于长期责任,如环保既是“当务之急”,也需“久久为功”。

从成语看中西责任观差异

西方个人主义强调“各人自扫门前雪”(Every man for himself),而中国更重视“老吾老以及人之老”的连带责任,德国社会学家马克斯·韦伯曾惊叹于中国“天下为公”的责任伦理。

在全球化的今天,中国提出的“人类命运共同体”理念,正是“四海一家”传统责任观的当代发展,2020年新冠疫情中,中国对多国的医疗援助,生动诠释了“岂曰无衣,与子同袍”的天下担当。

责任成语不仅是语言符号,更是民族精神的DNA,从“一言九鼎”的承诺到“舍我其谁”的勇气,这些穿越千年的成语依然在叩击着现代人的心灵,一个使用“责无旁贷”的企业往往更有凝聚力,一个懂得“任重道远”的民族必将走得更远,在这个充满挑战的时代,我们比任何时候都更需要唤醒沉淀在成语中的担当智慧。